新华网北京5月12日电(徐曼曼)在数字经济蓬勃发展的当下,游戏产业以其旺盛的生命力,成为数字经济版图中最具活力的板块之一。

猎聘大数据研究院《2024游戏行业人才供需大数据报告》显示,随着行业的不断壮大,对专业技能和创新能力的需求也日益凸显,游戏特效设计、广告创意师等专业人才缺口较大。在此背景下,构建产学研协同创新的游戏人才培养体系、精准对接产业人才需求,已成为当务之急。

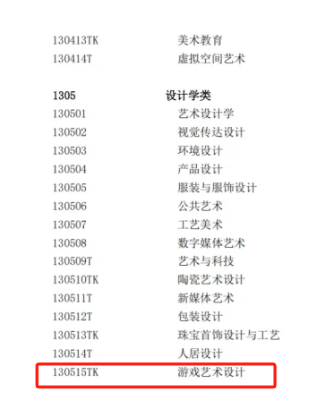

近日,教育部更新发布《普通高等学校本科专业目录(2025年)》,新目录增列29种新专业,其中“游戏艺术设计”专业被纳入设计学类,布点高校包括中国传媒大学、北京电影学院、山东工艺美术学院。

在人才竞争愈发成为产业突围的关键赛点的当下,这一举措或将为数字经济时代的人才开辟新路径,提供全新的发展范式。

行业困境:人才供需失衡的“成长烦恼”

近年来,爆款游戏持续破圈、经典IP持续稳健运营、小游戏异军突起,共同勾勒出游戏产业蓬勃发展的繁荣生态。

行业数据印证着产业升级的强劲脉搏。《2024中国游戏产业报告》显示,2024年,国内游戏市场实际销售收入3257.83亿元,同比增长7.53%,再创新高;国内游戏用户规模6.74亿人,同比增长0.94%,亦为历史新高点。

但在繁荣生态下,游戏行业正处于新老周期交替的关键节点,头部厂商在品质升级赛道展开全方位角力。冰川网络副总经理、孵化中心负责人曾保忠在接受新华网记者采访时表示,尽管游戏行业在用户数量和产值上仍有增长,但增速明显放缓。AI革命的到来,正颠覆着游戏产业的传统逻辑,新周期、新范式、新物种的诞生将重新将游戏产业推向另一个高峰,而这轮新的革命最大的变革,是过往的游戏工业化开发的全面颠覆。

在这场技术、资本愈战略交织的博弈中,顶尖人才成为各方竞相争夺的核心资源。心动网络招聘负责人郑璐指出,当前行业呈现“低端饱和、高端紧缺”的典型特征。培训机构批量产出的原画师、建模师难以匹配企业对“复合型人才”的渴求,而顶尖的数值策划、技术美术(TA)、引擎开发等岗位长期处于“一将难求”状态。

2024年8月20日,记者在杭州一家索尼门店拍摄的《黑神话:悟空》的形象海报。新华社 龙巍 摄

在业内看来,游戏产业的爆发式增长与技术迭代,正加剧人才供需的结构性矛盾。三七互娱集团副总裁、CHO罗娟进一步强调,游戏行业人才缺口呈现“高精尖”与 “复合型”并存的态势,如引擎开发、图形渲染、AI 算法工程师等深耕底层技术攻坚的“硬核”人才,以及应对全球化竞争的“高视野”人才和推动游戏工业化的“复合型”人才都十分匮乏。

“从‘千人工厂’到‘创意蜂群’将成为必然趋势,未来一个人也能做3A大作。”曾保忠指出,游戏艺术设计专业纳入本科教育的举措将使人才供给效率大大提高,加速产业升级周期。

瞄准市场:构建专业人才培养新体系

2024年4月,人力资源社会保障部等九部门发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案(2024-2026年)》,明确提出用3年左右时间,扎实开展数字人才育、引、留、用等专项行动,增加数字人才有效供给,形成数字人才集聚效应,更好支撑数字经济高质量发展。

游戏艺术设计专业纳入本科教育,则为游戏行业的人才培养打开了全新的局面。

中国传媒大学游戏艺术设计专业申报材料中提到,领军型游戏艺术设计在人才培养的过程中强调对游戏设计、游戏行业的理解与认识。游戏设计由于自身的特殊性,在知识领域、学习路径上有很大的差异,以及与动画专业、新媒体艺术、数字媒体艺术也都有明显区分。

专业的新增不仅是名称变更,更是人才培养的升级和生态建设。中国传媒大学动画与数字艺术学院院长王雷介绍,该校游戏专业教育已有20多年历史,但此前因未独立,专业课的体系性和深入性受限。如今游戏艺术设计专业独立,学校将优化教育体系,致力于培养策划、开发和制作高品质国产原创游戏的复合型创新人才,为游戏行业发展提供有力人才支撑。而且,该专业与学校其他相关专业相互支撑、融合发展,能为泛 ACG(动画、漫画和游戏)行业输送各类人才。

对企业来说,游戏人才“新生力量”的培养,是推动其持续创新发展的核心动力。

在游戏平台TapTap举行的“Tap Tap年度游戏大赏”颁奖典礼上,展示了极具魅力的游戏角色设计。受访企业供图

“本科教育注重创意表达和技术实现的平衡,这一教育变革将为企业带来大批专业对口的高素质人才,降低企业培训成本,提升招聘效率与质量。”郑璐认为。

罗娟表示,游戏艺术设计专业纳入本科教育是人才供给层面的优化,能从源头优化人才结构,减少企业“二次培养”成本。专业人才更早接触AI辅助设计、虚拟引擎等前沿技术,推动行业从“量”到“质”的跃迁,激活产业的创新动能,助力企业构建内部新生代培养机制和人才梯队,为游戏行业可持续高质量发展提供坚实支撑。

课程创新:AI赋能与产教融合的探索

游戏行业作为数字经济前沿领域,始终保持着快速迭代的发展态势,人工智能的深度渗透更是重塑了行业生态。米哈游相关负责人指出,随着AI技术在游戏开发中的广泛应用,游戏艺术设计正经历从“工具应用”到“技术共创”的范式转型。

面对技术变革浪潮,高校积极推进游戏艺术设计专业课程创新。中国传媒大学游戏艺术设计专业申报材料对专业未来进行了前瞻性规划,提出要瞄准人工智能、空间互联网、大数据、虚拟现实等新兴技术趋势。中国传媒大学游戏设计系主任张兆弓介绍,独立后的游戏艺术设计专业将重构课程体系,构建 “基础理论-专业核心-实践创新”三位一体的课程模块。专业核心课程方面,将开设游戏AI建模、叙事设计等深度专业课程,设置游戏与影视、游戏与人工智能等跨学科课程。

北京电影学院数字媒体学院院长助理王晋宁指出,独立成科后,专业课程设置将更具系统性和针对性。从美术基础训练到3A级项目开发设置阶梯式课程,培养学生全流程开发能力。同时,课程内容与时俱进,融入5G、VR、AI等前沿技术,如AI角色生成、虚拟交互技术等。

值得注意的是,作为面向人才的直接触手,企业的角色至为关键。记者在调研中发现,行业力量正通过深度参与教育过程重塑人才供应链。例如,心动网络通过走进高校开展宣讲交流活动、建立实习基地等方式,搭建起企业与高校之间的沟通桥梁;冰川网络围绕挖掘优质创意、锁定潜力人才、提升品牌势能三大核心维度布局校企合作;三七互娱集团通过举办大赛、开展校园活动、开发校企实训课程等举措,全方位推动产教融合。

兼具艺术审美能力和技术开发能力的游戏艺术设计专业人才,正在游戏开发过程中扮演愈发重要的角色。图为游戏开发人员在设计知名游戏《原神》中的国风角色“云堇”。受访企业供图

“产教融合是提升游戏艺术设计专业人才培养质量的关键路径。”米哈游相关负责人表示。王雷称,多年来学院建立了一支由几十位来自产业的资深游戏设计师、制作人、技术专家组成的客座教授、兼职教师和业界创作导师团队。游戏艺术设计专业未来的课程,将由本校和业界的联合师资团队共同承担,一方面确保教学的系统性和深入性,另一方面也具备灵活性和前瞻性。

高校与企业携手推进课程创新与产教融合,正开启游戏专业人才培养的新篇章。随着人才培养体系的不断完善,将为游戏行业持续输送高素质人才,为实现游戏精品化、工业化发展注入强劲动力。

未来展望:产业升级与教育革新的“双向奔赴”

电子游戏自诞生之日起,便与前沿科技密不可分。如今,游戏产业已突破传统娱乐边界,成为数字技术研发、新型商业模式探索及全球文化竞争的战略高地。国务院2024年8月印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》明确提及“提升网络游戏质量”。2025年4月的国务院新闻发布会上则进一步强调发展游戏出海业务,布局从IP打造到游戏制作发行的整个产业链。

在数字经济浪潮下,游戏科技正释放强大数字生产力。游戏科技正在越来越广泛的社会生产领域释放出巨大的数字生产力,创造出越来越大的社会价值。据中科院团队通过量化分析发现,2020年游戏技术对芯片产业的技术进步贡献率约为14.9%;对5G和XR虚拟现实这两个虚实融合时代的重要基础设施,游戏技术的科技贡献率更是分别高达46.3%和71.6%。

而游戏艺术设计专业纳入本科教育,不仅是学科体系的完善,更是行业价值的重新定义。曾保忠认为,此次教育变革显著提升了游戏行业的社会认同度。

2024年5月9日,在成都AG电子竞技俱乐部训练室,穿越火线项目成员在进行训练。新华社记者 胥冰洁 摄

王雷进一步指出,我国庞大且高速发展的游戏与电竞产业,为专业的毕业生开辟了开辟广阔就业空间。另外,随着游戏的实时交互技术与机制在工程、航天、科研等领域的应用拓展,该专业的职业发展边界还将持续延伸。“在工程、航天、科研、军事等领域,采用类似游戏的交互方式进行虚拟仿真;在健康卫生领域,利用游戏来矫正人们行为方式的电子药和艺术疗愈;在大型展演活动和公共空间,利用游戏技术创作的交互数字艺术……这些都将是游戏艺术设计专业毕业生的用武之地。”

当游戏科技不断突破技术边界,将数字生产力辐射至国民经济的各个角落;当本科教育体系持续完善人才培养模式,为行业输送兼具专业素养与创新思维的新生力量,二者的深度融合不仅推动着游戏产业迈向高质量发展新阶段,更以技术与人才的双重驱动,为社会各领域的数字化转型注入强劲动能。